眼科 – 斜視弱視治療と色覚検査

斜視弱視治療と色覚検査

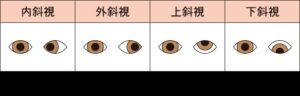

子供の視機能の発育は6歳(就学時)〜8歳あたりまでで獲得されると言われています。視力や立体視などがその一例ですが、これらの視機能は、「両眼の共同作業」によって養われます。斜視とは、両眼の視線が目標に向かって交叉せず、片眼の視線が目標とは別な方向に向いている状態です。(出典:視機能矯正学 金原出版)

ヒトの眼の力は、目標を捉え、ピントを合わせることで育ちます。したがって斜視や強い遠視や近視があると視力が育たなくなる可能性があります。そこで必要なのが斜視弱視検診です。

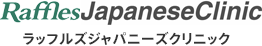

眼科受診と検査の流れ

- オーチャード分院にお電話にてご予約をお願いします。

- 検査や診察を行い、現状のご説明と将来予測をしたうえで必要に応じて眼鏡処方や手術治療時期などのアドバイスを行います。

- 検査と診察には比較的時間を要しますので、原則的に診察予約をしてご来院ください。

弱視とは

眼球に異常がなく、眼鏡やコンタクトレンズを装用しても矯正視力が(0.8)以下の状態をいいます。弱視の有病率は、約1〜2%と言われています。

視機能の発達

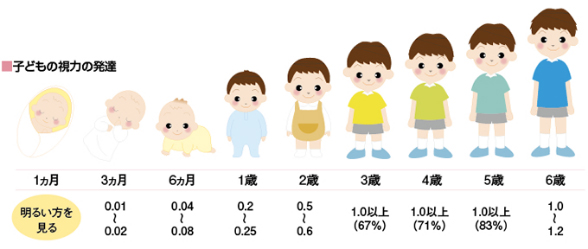

ヒトの受ける感覚情報の約80%を担っているのが「視覚」です。その感覚を支えている中心的な機能が「視力」・「両眼視(立体視)」・「色覚」です。下記は年齢別の視力の値ですが6歳くらいまでに矯正視力(1.0)が得られれば特に問題ありません。

出典:http://www.happy-note.com/doctor/017-062.html

弱視の原因

- 眼の中に光が入ってこない → 形態覚遮断弱視

- 左右の眼に映る像の大きさが違う → 不同視弱視

- 片方の眼でしか見ていない → 斜視弱視

- 高度な近視、遠視や乱視によって網膜にピントがあっていない像がある → 屈折性弱視

などがあげられます。

立体視

いわゆる3D映像です。片方の眼だけでは物体を2次元(平面)でしか見られませんが、両眼を使うことでその視差を利用し3次元(立体)の情報を得て、立体感をつかむ能力です。斜視弱視の影響で立体視の発育に影響が出ることがあります。

色覚

ヒトの眼には、赤、緑、青色に感度の高い3種類の視細胞があり、これらの反応の強弱により、あらゆる色感覚が決定されていると考えられています。色覚異常の頻度は、男性5%、女性0.2%と言われています。

軽度な色覚異常であれば、学校生活や就職活動で特に問題になりませんが、強度の色覚異常であれば、色を使った授業や職業選択において適切な社会的サポートが必要です。

色覚異常者の見え方(左:正常者、右:色覚異常者)

出典:http://www.ccs-inc.co.jp/s2_ps/s1/s_04/column/light_color/vol15.html

学校では任意検査となっていますが、希望者に対して色覚検査を実施することが推奨されており、特に小学校低学年や中学1年生を対象に行われています。また、進路選択が迫っている高校生にも希望に応じて検査が行われています。

当院でも色覚異常の有無を検査し、程度や型を診断したうえで社会生活上のアドバイスを実施しています。

眼科受診のおすすめ

緑内障検診

近視の治療

斜視弱視治療と色覚検査

コンタクトレンズ関連診療

抗VEGF製剤の硝子体注射

ドライアイ、目の腫れ、痛み、目やにの治療

眼科手術サポート